キャラクタ紹介に戻る

【氷が水になるとき】

(Radio Rimland online 11.10.27〜11.11.09 読書週間2011記念読み物)

[0/13]

市立図書館の黄緑色のカーペーットに私がばらまいた本の一冊を、その人は拾い上げ、文字が私から読める向きに表紙をくるりと廻すと、左手でこちらに差し出した。

「まだ小学生なのに、ずいぶんコウハな本を読むんだね」

最初「高度」と言われたのかと思い、「硬派」だと、あとで気がついた。高校生か、大学生くらいの男のひと。床に座りこんだ私と目の高さを合わせるように、しゃがんだ、その銀ぶちのメガネの奥で優しそうなヒトミが微笑んでいた。

[1/13]

給食前の国語の時間、私の思考は教室の外の、別の世界に流れ出す。窓ぎわの席の男子が教科書を朗読する声を、聞き落とさないよう注意しながら。私の席はロウカ側。すぐに朗読や質問の順番が回ってくる可能性は低いが、用心にこしたことはない。

自分のなかにふたりの人間がいるように、授業は授業で聞きとめながら、もうひとつの回路は別のことを考えられる方法が、いつからか身についていた。たぶんそうやって自分をゲンジツから切りはなさないと、家での毎晩を耐えられなかったからだ。

国語の教科書のさいごには、六年までに習う漢字のすべてが一覧でのっている。小学校を卒業するまでに習う漢字を、授業の合間に私はもう予習し終えていた。算数も理科も社会も、可能なかぎり。他に楽しみは少なかったし、早く義務教育の勉強を終えて大人になりたいという望みは私をコドクな自習に駆り立てた。

黒板の横ななめ上の、丸い時計の黒い長針は45分をさしている。中学の教科書は、まだ手に入っていないので、私は勉強の代わりに、自由な空想をめぐらせることを自分に許す。

[2/13]

授業に耳を傾けるふりをしながら、あれこれ別の世界を思い描く。

もしも私に友だちが出来るなら、かしこいひとがいい。学校の勉強なんかのことではない。学校の勉強と、その人がよく考え「しりょぶかい」こととは別だ。私は誰とでもうまくつきあえるタイプではない。そんな私でも理解してくれる、しりょぶかい友だちがいい。

小学校を出たら家出をして、どこか知らない街で「新聞屋の住みこみ」になれないかと私は考えていた。新聞屋に住みこみで、朝晩にしんぶんを配りながら中学と高校にかよい、ベストセラー作家になった人の話を半年前に古新聞で読んだのだ。クラスの誰かが図画の時間に絵を描く下じきに持ってきた古新聞。私はそれをこっそり切り抜いて、お守りにしていた。

働きながら中学にかよう「苦学生」は、よけいに友だちは作れないかも知れない。いないなら、いないでもいい。一人でいるのは苦ではなかった。でも、もしも私に友だちができたら、私はその子を本当にだいじにするだろう。私のノゾミは高くはない。私をあざけったり、影でひそひそ笑ったりしないだけでいい。

[3/13]

不本意ながら私は美しかった。

少しはそれでプライドを救われることもないとは言えない。だがそれを「ちょっとばかり顔がきれいだからって」「かわいければ愛想なくてもいいとでも思ってるんでしょ」といったカゲグチの形で知らされて、うれしく思うのは不可能だった。

じっさい美しくてよいことはなかった。黒く澄んだ大きな瞳は、その下の灰色のくまと、やせて削げた頬を目立たせた。軽く波うつ西洋人形のような髪は、手入れもされず痛んだ毛先をさらけだし、雪のように白い肌は夏でもジャージで隠さないと、両腕の青いあざをヨウシャなく浮き上がらせた。

そしてこの人形のように整った顔には、表情がなかった。はずだ。泣きそうな表情・うらみがましい表情・ひくつに顔色をうかがう表情をしないよう、自分から何年も訓練をかさねたセイカで、私は「にる・あどみらり(これも本で読んだ)」な無表情をエトクしているはずだった。

どんな表情をしても「私に含むところがあるのか」とののしられて、最後にたどりついた無表情も「何を考えてるか分からない仏頂面」とさげすまれたとき、私はこれ以上どうにかしようという望みを、捨てた。何を考えてるか分からないと言われるのは本望だった。もう私の心に立ち入らせはしない、もうあなたに私の心を傷つけることはできない。たとえ私を蹴ることはできても。私とそっくりに美しい顔を大きくゆがめて、私をののしる私の保護者に、心のなかでサイゴツウチョウをタタキつけてから半年がたっていた。

[4/13]

キュリー夫人、マーチン・ルーサー・キング牧師、百年前にナイアガラの滝で起きた悲しい事故。学校の図書室で読むにあたいする本はほとんど読み終えてしまったので、

今は市立図書館が私のゆいいつ心をゆるせる場所だった。ホットジュピター、きょうりゅう温血説、スノーボール・アース。古いガクセツを次々とくつがえす、さいしんの科学のセイカは私に自分のチカラのなさと、自分を取りまくセカイのちっぽけさを忘れさせた。あたらしく借り出す本をかかえて黄緑色のカーペットを早足で歩く私は、左にまがったところの棚のまえで本をギンミしていた男のひとにぶつかってしまった。

「まだ小学生なのに、ずいぶんコウハな本を読むんだね」

高校生か、大学生くらいの男のひと。銀ぶちのメガネの奥で優しそうなヒトミが微笑んでいた。

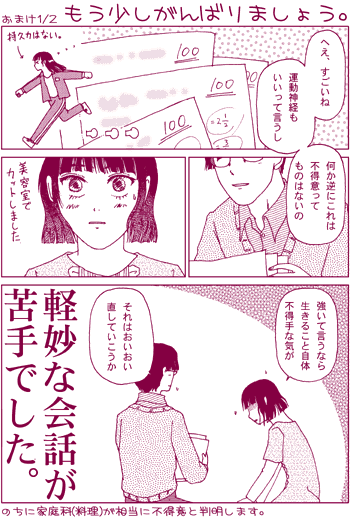

ばらまいた本をあわてて集めた私が、しどろもどろに「うう」とか「あの」とか口ごもっているうちに、そのひとは行ってしまった。

まるで氷のように、こわばった私の口。まともなおわびも、本を拾ってくれたお礼も言えなかった。これまでに読んだ歴史も科学も小説も映画のヒョウロンも役に立たなかった。世界中のひとたちの、ありあまる言葉を貯金箱みたいに貯めこみながら、私の貯金箱には一枚のコインすら引き出せる取り出し穴がなかった。

スケッチならできる。遠足の作文も、読書感想文も書ける。けれど私は友だちを作るための言葉も、自分の苦しみをリカイしてもらうための言葉も、上手に作れなかった。どうして先生は分かってくれないのか。ジャージの袖を両方ともまくりあげ、青いあざを見せても「お母様があなたにきびしくあたるのは、あなたにも問題があるからじゃないかしら」と言われて、それ以上どんな言葉が私に言えただろう。

[5/13]

マンションに帰り、帆布の手さげ袋から図書館で借りた本を取り出して積み上げて、初めて私は自分が借りたのでない本が一冊まざっていることに気がついた。

あのひとが手にしていた本。あのひとが借りるはずだったかも知れない本を、間違えて引きよせてしまったのだ。大変なことをしてしまったのかも知れない。優しそうな瞳を思い出して、かーっと頭が熱いような冷えたような感じになった。

すぐ図書館に返しに行くべきだろうか。でも今からでは閉館時間に間に合わない。昼から曇っていた空はとうに暗くなって、私が外を出歩くには遅い時間でもあった。それに私はその本がどんな本か、あのひとがどんな本を読むのか知りたかった。

白い本の表紙には大きく水色の文字で『To Cure A Weakling Child』と書いてあった。まだ英語は学んでいないので、分かるのはChildが子供、というくらいだった。大きなアルファベットの下には四角い日本語で「心に傷をもった児童との対話 1996年ジュネーブ精神分析学会の記録 R.D.ジェイムズ編」

ジュネーブなら知っている。スイス。みずうみ。アーデルハイド。鳩時計。ハリー・ライム。

そのジュネーブで、心理学者の学会が開かれたという報告書だった。ギャクタイを受けた子どもに絵を描かせたり、箱庭を作らせたりして、その結果をグラフや表にしたロンブンが九つ収録されていた。ぱらぱらとめくったロンブンはどれも分かりにくく、私の心にはひびかなかった。

あの優しそうなひとは、もしかしたら大学で心理学をセンコウしている学生なのだろうか。将来は心に傷をもった子どもをシンサツするような仕事につこうと考えているのだろうか。

[6/13]

たいていはパンかカップめん、ひとりの粗末な夕食と、学校の宿題をすませると、眠くなるまで時間を惜しんで本を読んだ。フローリングの床に直にしいた折りたたみのマットレスに横になって。眠くなったらスタンドの明かりを消して、布団をかぶる。頭までかぶる。そしてえびのように背中を丸めて眠る。

真夜中、たぶん日付が変わるか変わらない頃、アルコールの匂いをまとった母が帰ってくる。寝ている私の部屋をのぞくこともあれば、のぞかないこともあるようだ。機嫌が悪ければ、私の寝ているところまで踏みこんできて、私が頭からかぶった布団をひと蹴りして、リビングに戻っていく。

けれどその晩、私を浅い眠りから醒ましたのは、ずかずか踏みこんでくる足音ではなかった。扉の向こうで何かが割れる音。そして、おいおい言う泣き声。たぶんマンションの廊下で、男のひとと怒鳴りあう声が聞こえたのは先週のことだ。それから母が物をこわし、声をあげて泣くのは三回目だ。母の泣き声は、ボウリョクよりも底の知れない恐怖と痛みで、私の薄い胸をしめつけた。

[7/13]

二時間目の社会の授業。私の内心はまた教室の窓を通り抜け、べつの世界へ漂いだす。

もしも自分で家族を選ぶことができたら。私のノゾミは高くはない。私や母を捨てて出て行ったりしない父。捨てられた腹立ちを暴力で私にぶつけたりしない母。ふつうに出される温かい食事。それだけでいい。

最初から家族を選びなおせないなら。せめて私じしんの新しい家族を作れるだろうか。もしも私に恋人ができたら。誰かに恋をすることがあったら。私のノゾミは高くはない。私を大事にしてくれて、私が大事に思える、けして互いにうらぎったりしない相手でさえあれば、ハンサムでなくても、頭がよくなくてもいい。

ウソだ。

いつのまにか私は、図書館で会った、あのひとの優しげな顔を思い浮かべていた。私がぼんやり思い描く理想の恋人は、どう考えてもハンサムで、とても頭がよさそうだった。ぼんやりというのもギマンで、私はあのひとのことを考えていた。だいたい昨日あのひとに図書館で出会うまで、私は自分がだれかをレンアイで好きになったらなどと、考えたことさえなかったのだ。

「−さん。−さん。」

気がつくと先生が教壇から私を呼んでいた。私に教科書の朗読をうながすか、何か質問をしたようだった。

「すみません。聞いていませんでした」

私はうつむき、か細い声でそう答える。羞恥で全身の血液が首から上にのぼったみたいに思えた。今までどんなに想像を遠くにかけめぐらしても、授業で何をしているか、聞きのがすことなどなかったのに。ありえない、はじめての失態だった。

[8/13]

市立図書館はタナオロシのため臨時休館と知っていた(だから昨日たくさん本を借りたのだ)。けれど私は今日も放課後、みれんたらしく図書館に寄り道した。たとえ母はいないと分かっていても、まっすぐ家に帰りたくはなかったし、あのひとに会えるのではないかと都合のいい期待もあった。でも。

あのひとが、もし心に傷を負った子どものことを勉強してる大学生なら。遠いスイスの学会の本を読むより、私でレポートやロンブンを書けばいい。私に話を聞けばいい。

そう考えて私は、「ああ」とか「うう」しか言えなかった昨日の自分を思い出した。

そうだ、たとえあのひとが聞いてくれる気になっても、また私の口はこわばって、何も言えないかも知れない。

「なんだ、大人の本を読んでるみたいだったけど、見かけだおしだな」あのひとはあきれて、二度と私に会ってくれないかも知れない。

それに。

閉じた市立図書館の窓ガラスに映った私は、美しくなどなかった。

髪はぼさぼさ、赤いジャージはすりきれて、しかもうらみがましい、ひくつな目で強化アクリルの板に映った自分をにらんでいた。こんなじっとりした目をした自分を、どうして今まで、超然とした無表情などと思えていたのか。あんなに誰からも好かれそうな、身なりのいい若い男のひとが、こんなみすぼらしい子どもに、まともに取り合ってくれるはずなどない。

図書館は休館でも、入口の横の返却ポストは受付中のはずだった。けれど結局、私は昨日まちがって借りた本をそこに返すことができなかった。つまらない夢でも、もう少し私はあの夢のひととのつながりを持っていたかった。

われながらのろのろと、マンションまで帰ると、エントランスの前にパトカーがとまって、人だかりがしていた。パトカーの前で制服の警察官と、茶色い背広の白髪まじりの男のひと(ケイジだろうか)それに灰色のスーツを着た小柄で丸々とした女のひとがいて、あとの二人が首だけ素早くまわして、まっすぐ私のほうを見た。

灰色のスーツの女のひとは、早足であるいてきて、私の名前を確認すると、市のシャカイフクシシだと名乗った。社会福祉士。そう書かれた名刺を両手で受け取ると、女のひとは、やはり私と目線の高さを合わせるように腰を落とし、

私の母がアルコールちゅうどくで暴れだし、自らもケガをして救急車で病院に運ばれたと話した。

マンションの二階、左から三番目。私と母が二人で住んでる部屋の窓が一枚、ベランダの奥で割れているのが地上からでも分かった。リビングの位置だった。

いつかこうなると、どうにかして私と母はこわれてしまうと思っていた。母が私に刃物を向けるか、私が母に刃物を向けるか。そんなハメツの日が、いつか来ると。

社会福祉士の女のひとを前に、私の視界は、くらくらと左右に泳いだ。

灰色のスーツの肩ごし、茶色い背広の男のひとも、ゆっくり私に歩みよってくるのが見えた。

[9/13]

あなたは今夜は別のところに泊まることになる。部屋から寝間着や着替えを取ってくるが、他に何かいりようなモノはあるかと社会福祉士の女のひとに聞かれた。

後で思うに、子どもの私に、めちゃめちゃになった部屋を見せるべきではないと考えたのかもしれない。私はジャージを寝間着にしていること、図書館から借りた本があることを話した。

パトカーに乗るのはイヤだなと思っていたら、市の名前とマークの入った車の助手席に乗せられ、福祉士の女のひとの運転で市のニュウショシセツに連れて行かれた。ショートステイ、タンキニュウショの部屋に折よく空きがあったから。そう言われて「入所施設」という漢字がカチリと頭のなかではまった。

他にも沢山の子どもがいる施設らしかった。広い食堂で白いごはんと、あんかけのかかった衣つきの鳥肉、野菜サラダと酸っぱいハルサメのあえもの、クリームシチューにオレンジのゼリーの夕食を食べた。時間が違ったらしく、食堂には他に誰もいなかった。施設のショクインらしい若い女のひとに案内されシャワーを使わせてもらうと、ベッドと時計・小さな机いがい何もない小さな部屋に通された。ベッドは固かったけれど、シーツと毛布は清潔だった。

翌日、目がさめたときには壁の時計は午後をさしていた。信じられない。15時間以上、眠っていたケイサンになる。しかも、それだけ眠って、なお手足が重たく、起き上がる気になれなかった。

ベッドの上でぼうっとしてる合間に、福祉士の女のひとと、ショクインのひと何人かが、何度か入れ替わりで部屋に訪れた。私が起きれないと知ると、食事をトレイでもってきてくれた。私は今まですごく気を張って、神経を使っていたので、その反動で疲れがきているのだと聞かされた。少し熱が出ているとも言われた。そして次の晩も、同じベッドに泊まることになった。

今度の晩は、体はだるくて動かないけど、頭はさえて眠れなかった。ぼんやり天井を見ながら母のこと、図書館で会った夢のひとのこと、これからのことを考えた。もしかしたら私はショートステイではなく、ずっとここにいることになるかも知れない。それならそれで仕方ない。どんなことになろうと、今までより悪いことはないはずだ。ショクインのひとたちは、みな親切そうだった。ただ、図書館には行かせてもらえるだろうか。あのひとに、もういちど会うチャンスはあるだろうか。

翌日は朝のうちに目が覚めた。ショクインのひとに、もう一日この施設に居るよう言われた。食堂で朝食と昼食をたべ、まだ体がだるい気がしたので、日中は部屋のベッドで本を読んですごす。そういえば、まるまる寝てばかりいた昨日は、久しぶりに、本を1ページも読まない日だったと気がついた。

[10/13]

ベッドに腰かけて本を読んでいると、午後三時すぎに社会福祉士の女のひとが訪ねてきた。今日は淡いひよこ色のスーツで。施設のオウセツシツに連れて行かれた。私の遠縁の親戚だという御夫妻が待っていた。

人の年令はよく分からない。私の母のイトコだという女のひと(むずかしいので「伯母」とします)は、母より14年上だという。黒く長い髪の毛を後ろでしばって、仕事ができる女のひと、という感じだ。伯父は少し白髪まじりで、ジャケットの下に薄でのセーター、大学の先生とか医者のひとみたいに見えた。この御夫妻が、私を引き取ってくれるという。

主に社会福祉士のひとと、伯母が話をして、伯父がときどき言い添えをした。三人とも私を対等のオトナのように話してくれた。

私が知らされたのは、母がずっと前から、アルコールのいぞんしょうのカウンセリングを受けていた、ということだった。社会福祉士の女のひとは、それで私たち親子を知ったのだという。母は自分でもどうにかしようとしていたのだ。けれど治療はなかなか上手くいかず、結局こんなことになってしまった。私がソファに座った自分のひざ、その上に置いた自分の両手をじっと見つめていると、その両手がふいに、あたたかくすべすべしたオトナの女のひとの手で包まれた。

「あなたは悪くない」

どうしてこのひとは私の考えていることが分かったのだろう。伯母はこれ以上ないくらい真剣な顔で、ゆっくり、九九を教えるように私に言い聞かせた。あなたは悪くない。

あなたのお母さんがお酒をやめられなくなってしまったのは、他にいろいろ原因があって、あなたのせいではない。あなたが今まで知らなかったのだって、お母さんが、オトナが隠そうとしていたのだ、分からなくて当然でしょう。あなたは自分のソンザイがお母さんを苦しめたと、いつか気に病むかも知れない。でもそれは違う。あなたたちは二人とも苦しんでいたかも知れない、でもオトナと子どもが一緒にいることで苦しいなら、どうにかしなければならないのは絶対にオトナのほうでしょう。

このときの伯母のことばは、このさき何度も「やはり私が母を苦しめたのではないか」と思いつめるたび、思い出され、私をすくうことになる。

母はまずケガと急性アルコール中毒を病院でみたあと、時間をかけて、おだやかな環境でアルコールいぞんしょうを治していくのだという。母が治っても、少なくとも私がオトナになって、対等なオトナ同士として接することができるようになるまで、一緒に暮らすのは避けたほうがよい、というのが伯母夫妻と、福祉士さんの考えだった。

それで夫妻が私を引き受けてくれるという。母がカウンセリングを始めたころ、何かあったときはそうすると、約束をとりつけていたのだ。

[11/13]

母には母の両親、つまり私の祖父母がいるのだが、いろいろな理由でそちらに私を任せることは望ましくない、と伯母は話した。私が子どもなのを考えて、伯母は細かいことは話さないでいてくれたが、私の母がこじれたのは祖父母に責めがあると、そう考えているようだった。年下の私の母を、イトコとして、ずっと気にかけていたが、けっきょく何もできなかった。伯母は悲しそうに言った。あなたくらいの年令のころ、あなたのお母さんは今のあなたと同じようにかわいくて、目が大きくきれいで、そして今のあなたのように、つらさに耐える表情をしていたのだと。

伯父が運転する車で、施設を出た。社会福祉士さんを助手席に乗せ、駅まで送ったあとも、後部座席で伯母は私の手を握っていてくれた。「ところで、食べ物はなにが好きなの」ハンドルを握り、前を見たまま伯父がふいに言った。「施設のショクインさんは、あんかけをおいしそうに食べてたって言ってたけど」

伯母さんが真剣でむずかしい話をして、伯父さんはやわらかい話担当。なんだか「こわい刑事とやさしい刑事が交互にジンモンする話」みたいだ、と可笑しくなった。もちろんこの二人は、二人ともやさしい人だけれど。

でも、そんなことは頭の中で空まわるだけで、私は「いいえ」「はい」と言葉すくなに答えるしか出来なかった。二人が「甘酸っぱいものが好きかしら。子どもって結構そうじゃない?」「納豆が食べられるといいんだけどなあ」と話すのに、ときどき短く返事をするのが精一杯で、でも二人は私の1の返事をキチンと聞いて、10ふくらますように話してくれた。

二人の家は、私と母のが暮らしていたマンションと同じ市内にあった。小学校は転校することになるという。正直ありがたい話だと思った。

市立図書館は、今までみたいに毎日学校の帰りに立ちよれる場所ではないけれど、たぶん自転車に乗れば週末に通えない距離ではなかった。毎週、図書館に行きたいので自転車がほしいと言ったら、不自然と思われるだろうか。それも、乗りかたはこれから覚えるのですがと言ったら。

それでも私は、あのひとに会いたかった。

伯父さんも伯母さんも、社会福祉士さんも施設のショクインさんたちも、みな親切だった。母も母なりに、どうにかしようと苦しんでいたのだと知った。でも私は、私に最初にやさしくしてくれた、あのひとが恋しかった。

もしかしたら、毎週図書館に通っても、簡単には会えないのかも知れない。もしかしたら、次に出会うとき私は中学生か高校生で、あの人は背広にネクタイをしてるかも知れない。それでも、私はあのひとと仲良くなる夢を見ていたかった。むずかしい本の話をして、やさしそうな笑顔を何度も見て、クリーム色のセーターの腕に、ちょっとさわってみたかった。

いつか、あのひとと、図書館で再会できたら。

けれど、そんな私のささやかな願望が、かなえられることはなかった。

[12/13]

いつか、あのひとと、図書館で再会できたら。

そんな私のささやかな願望が、かなえられることはなかった。

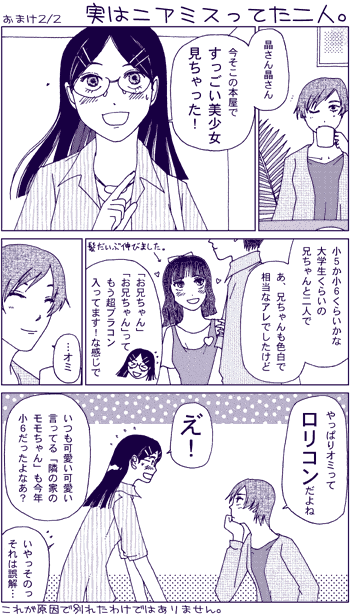

なんというか、伯父さんと伯母さんの家に着いたら、いたのだ。

私の夢のひとは、リビングのソファで、開いたノートパソコンを前に英語の本を読んでいた。私に気がつくと、本を閉じ、にっこり微笑んで、立ち上がる。

「こんにちわ。何日か前に図書館で会ったの、憶えてる?」

目の前が、くらくらした。

あれは仕事で忙しい両親にかわって、自分たちの家に迎えるかも知れない新しい家族が、どんな子か「テイサツ」に行ったのだと。どんな子どもであっても、性格のよさそうないい子だとホウコクするつもりでいたけど、本当にれいぎただしくて、むずかしい本も読むし、面白い子だと思ったと。私自身は鉄の無表情のつもりでいたけれど、とても悲しそうに見え、でも書棚の前で本を選びパラパラめくる横顔は真剣で、とても楽しそうだったと。

そんな言葉が私の頭の中を、ただただ通りすぎていった。

ソファに放り出された英語の本は、白黒できれいな鳥の絵が描かれた表紙だけど、なぜかコンピュータのプログラムの本で、そっちのほうがセンモンなのだと、後で聞かされた。ノートパソコンを開いたテーブルの上には、世界遺産や火星の写真集といっしょに「はさみを入れるだけで一枚の紙から作れる、むずかしい折り紙」のような本も積んであって、どうやらそれは、よく分からないまま私のために買ってくれた本らしかった。心理学や精神どうとかはセンモン外で、それでもあの日、市立図書館であんな本を見ていたのも、私のためにしてくれていたのだ。

今日の夕食はとか、この部屋は寒くないかとか、次々と言葉は私の中を通りすぎた。

巨大な氷山が、一瞬でバクダイな水の滝になるように、私の中で感情があふれだそうとしていた。今まで貯めに貯めた、取り出し口のない貯金箱を叩きこわして、私は何か言わなければいけない。私はこのひとに、わかってほしい。あなたに会って私は初めて、自分がどんなにつらくてさびしかったか、自分で思い知らされた。でも、あなたがそんな私を助けてくれると信じていたから、本当のいみでつらくはなかった。そんなことすべてを、今すぐ。

「わ、わた」どもって、頭にかぁーっと血がのぼる。

「わたしと、けっこんしてください!」

ちがった。いや、ちがってはいない。だが。

お兄さんは、しばらく口をぽかーんと開けて私を見ていたが。やがて首をかしげ、自分の口元を手で覆うと、顔の下半分を二・三回ほぐすようにした。「どちらかというと、自慢の妹みたいな感じになってほしかったんだけど」手を放した口元は少し困ったように、それでもまた微笑んでいた。「おもはゆい」というのだと、何年か後に本で読んで知ることになる。

「まあそれは後でゆっくり考えましょう。もう少しオトナになったら君も取り消したくなるかも知れないし」

でも要は、うちに喜んで来てくれるってことでいいのかな?私の夢のひとは、そう私に問いかけた。首から上ぜんぶ、たぶんつむじの天辺まで真っ赤にしながら、夢中で私はうなずく。もちろん、いいに決まっていた。

(さんざ深刻なこと書いてきて、このベタな展開はないだろうという非難・お叱りは甘んじて受ける。)

[13/13]

夕食は、酢豚だった。おいしかった。にんじんやピーマン、しいたけまで残さず食べると、口々にほめられた。お味噌汁も、おつけものも、切り干しだいこんも、ひじきの煮たのに油揚げと竹輪がはいったのも、全部おいしかった。白いペーストのようなワサビづけをちょっとだけ、お箸でつまんで口に運ぶと「いいね。しぶいね」と、また面白そうに言われた。デザートにとオレンジを出されて、後にケーキまであると言われた。

夕食のあと、お二階に案内された。

「納戸づかいにしていたのを急いで片づけ途中で、まだバタバタした感じなんだけど」

と通されたのが、私の部屋だった。たしかに半透明なプラスチックの衣装ケースが何個か積まれていたけど、部屋はさっぱりとしてきれいだった。

真あたらしいベッドに、ベッドカバー、そのうえに厚い生地のかわいいピンクのパジャマが、たたんで置かれていた。緑の無地のカーテンも、もっとおしゃれなものに変えるつもりだという。赤いベッドカバーは、きれいな、凝った縫いかたをされていて、たぶん何かしら呼び名や由来のあるデザインなのだろう。そういう方面には全然ちしきのない私は、自分の無知をこっそり恥じた。

「まだ学習机とかは届いてないんだけど」

お兄さんが私に言う。

「君には真っ先にこれを見せたくて、ベッドと一緒に至急で配送してもらったんだよ」

狙いのとおり、私の視線はベッドの横にしつらえられた、私の背丈より高い、からっぽの白い本棚に釘づけになった。

本は図書館で借りるので、こんなに大きな本棚は必要ないです。どうにかそう答えると

「それはいいことだけど、どうしても手元に置きたい本や、図書館にない本や雑誌は買っていいんだよ。まんがなんかも」

どうせすぐ、これだけじゃ足りなくなるよとお兄さんは笑った。

「手始めに明日、お母さんが君を美容院と、服なんか買いに連れてくって言うから、その前か後にどこかで落ち合って、一緒に本屋に行ってみない?」

もちろん行きたい、連れてってほしいと、私は答えた。

できれば美容院のあとがいいです。ゆっくり時間をとれるほうがいいし、あとで楽しみがあると思えば美容院もがまんできると思うので(それに口には出さなかったけれど、お兄さんと一緒にお買い物するなら、美容院や、できれば着替えもさせてもらったあとで、少しでも恥ずかしくないかっこうのほうがいい)。

そう言うと

「美容院は『がまん』するようなところじゃないと思うけど。たぶん大好きになるんじゃないかな」

また面白そうに笑われて、また恥ずかしくなった。

それでも、今までで一番じょうずにしゃべれた気がした。嬉しかった。

(読書週間特別企画でした。実在の人物・事件・団体・書籍とは関係がありません)

ロスタイム1。

その2。

キャラクタ紹介に戻る

Copyright(C)2014 MAIMURA Souji. All Rights Reserved.